活動報告・連絡

【福祉科】ヴォイス・トレーニングセミナーを行いました。

平成28年12月8日(木),宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所の主催でヴォイス・トレーニングセミナーを行いました。

講師に「声と話し方コンサルタント」の赤間裕子氏をお迎えし,「好印象を与え,伝える・伝わる声と話し方」と題して,

お話しいただきました。今回は2年福祉科の32名が受講し,「相手に伝わるような話し方を教えていただき,とても勉強

になった。」と感想を述べていました。ありがとうございました。

このセミナーは,平成28年12月14日(水)には1年商業科34名,平成29年2月14日(火)には2年商業科29名が受講します。

講師に「声と話し方コンサルタント」の赤間裕子氏をお迎えし,「好印象を与え,伝える・伝わる声と話し方」と題して,

お話しいただきました。今回は2年福祉科の32名が受講し,「相手に伝わるような話し方を教えていただき,とても勉強

になった。」と感想を述べていました。ありがとうございました。

このセミナーは,平成28年12月14日(水)には1年商業科34名,平成29年2月14日(火)には2年商業科29名が受講します。

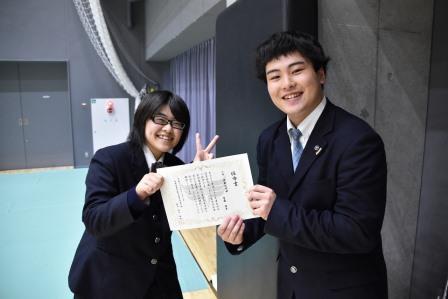

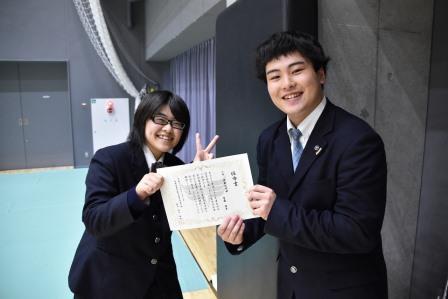

後期生徒総会及び生徒会役員任命式を行いました。

平成28年12月2日(金),後期生徒総会及び生徒会役員任命式を行いました。

後期生徒総会では,生徒会会計中間報告,生徒会執行部や委員会の前期の活動報告がされました。

また,前期生徒総会で各クラスから出された議案について,生徒会執行部から説明を行いました。

後期生徒総会後には,生徒会役員任命式を行いました。

生徒会長,生徒会副会長2名,会計の4名の生徒に任命書が手渡されました。

本日から新しい生徒会執行部の始まりです。登米総合産業高校のため,活躍してくれることを期待しています。

後期生徒総会では,生徒会会計中間報告,生徒会執行部や委員会の前期の活動報告がされました。

また,前期生徒総会で各クラスから出された議案について,生徒会執行部から説明を行いました。

後期生徒総会後には,生徒会役員任命式を行いました。

生徒会長,生徒会副会長2名,会計の4名の生徒に任命書が手渡されました。

本日から新しい生徒会執行部の始まりです。登米総合産業高校のため,活躍してくれることを期待しています。

【1学年】キャリア・インターンシップを実施しました。

1年生のキャリア・インターンシップⅠ期が平成28年10月31日~11月2日(農業科・電気科・商業科・福祉科)に,

Ⅱ期が平成28年11月9日~11日(機械科・情報科・福祉科)に実施しました。実施後は,実習先へのお礼状作成を

行い,お世話になった実習先へ送付もしました。

また,感想文も書き,冊子として報告書にまとめ,代表者による体験発表を予定しています。実際の就業体験を通

して,挨拶や言葉遣い,身だしなみ,職場におけるマナー,コミュニケーションの取り方などを学び,そして,職業に関

しての意識を高め,主体的な職業選択の能力や望ましい職業観・勤労観を身につけることが目的です。それぞれが

どのようなことを得たのか,もう一度振り返ってこれからの進路選択に生かして欲しいと思います。

実施に際しまして,ご協力いただきました企業・団体のみなさま,本当にありがとうございました。

Ⅱ期が平成28年11月9日~11日(機械科・情報科・福祉科)に実施しました。実施後は,実習先へのお礼状作成を

行い,お世話になった実習先へ送付もしました。

また,感想文も書き,冊子として報告書にまとめ,代表者による体験発表を予定しています。実際の就業体験を通

して,挨拶や言葉遣い,身だしなみ,職場におけるマナー,コミュニケーションの取り方などを学び,そして,職業に関

しての意識を高め,主体的な職業選択の能力や望ましい職業観・勤労観を身につけることが目的です。それぞれが

どのようなことを得たのか,もう一度振り返ってこれからの進路選択に生かして欲しいと思います。

実施に際しまして,ご協力いただきました企業・団体のみなさま,本当にありがとうございました。

【情報技術科】電子・情報関連技術講習会を行いました。

平成28年11月18日(金),みやぎクラフトマン21事業の一つとして,電子・情報関連技術講習会を行いました。

東北職業能力開発大学校から山川氏,本多氏をお迎えし,情報技術科1年を対象にお話しいただきました。

講師の先生方の経験を踏まえた貴重なお話しをいただくことができました。ありがとうございました。

東北職業能力開発大学校から山川氏,本多氏をお迎えし,情報技術科1年を対象にお話しいただきました。

講師の先生方の経験を踏まえた貴重なお話しをいただくことができました。ありがとうございました。

防災避難訓練を行いました。

平成28年11月15日(火),防災避難訓練を行いました。今回は,教室棟4階から出火したという想定で避難を行いました。

避難指示の放送や先生方の指示の際に,話をしている生徒がいたことを指摘いただきました。

学校で行われる避難訓練は定期的に行われており,避難経路を把握しています。しかし,公共機関や外部施設などでは

係の方々の指示がなければ,間違った避難をしてしまう可能性もあることをお話しいただきました。

その後,1学年では避難はしごの訓練,2・3学年では消火訓練を行いました。

避難指示の放送や先生方の指示の際に,話をしている生徒がいたことを指摘いただきました。

学校で行われる避難訓練は定期的に行われており,避難経路を把握しています。しかし,公共機関や外部施設などでは

係の方々の指示がなければ,間違った避難をしてしまう可能性もあることをお話しいただきました。

その後,1学年では避難はしごの訓練,2・3学年では消火訓練を行いました。